La situación de las mujeres en términos de derechos ha sido históricamente desigual y los derechos sexuales y reproductivos (DSDR) no han sido la excepción, pese a que estos hacen parte de los derechos humanos fundamentales, por lo que deben ser garantizados sin ningún tipo de discriminación. Algunos de los que hoy son derechos reconocidos en Colombia, como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta las 24 semanas de gestación, han sido el resultado de innumerables luchas de activistas y feministas en nuestro país y en otros de América Latina. En Colombia, los DSDR hacen parte de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, formulada en 2014.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud sexual se refiere a: Un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.

Y la salud reproductiva: Aborda los mecanismos de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida. Implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos si así se desea y cuando se desee. Esta concepción de la salud reproductiva supone que las mujeres y los hombres puedan elegir métodos de control de la fertilidad seguros, eficaces, asequibles y aceptables, que las parejas puedan tener acceso a servicios de salud apropiados que permitan a las mujeres tener un seguimiento durante su embarazo y que ofrezcan a las parejas la oportunidad de tener un hijo sano (OMS).

Estas definiciones evidencian que los derechos sexuales y reproductivos son diferentes, pero están mutuamente relacionados y deben ser garantizados a todas las personas. Sin embargo, las mujeres, niñas, lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y queer (LGBTIQ+) se han enfrentado a diversas barreras institucionales y a creencias morales y religiosas relacionadas con el poder de decisión sobre el cuerpo y la sexualidad. De ahí que son diversos los temas y retos que involucran la salud sexual y reproductiva.

Las mujeres, niñas, lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y queer (LGBTIQ+) se han enfrentado a diversas barreras institucionales y a creencias morales y religiosas relacionadas con el poder de decisión sobre el cuerpo y la sexualidad.

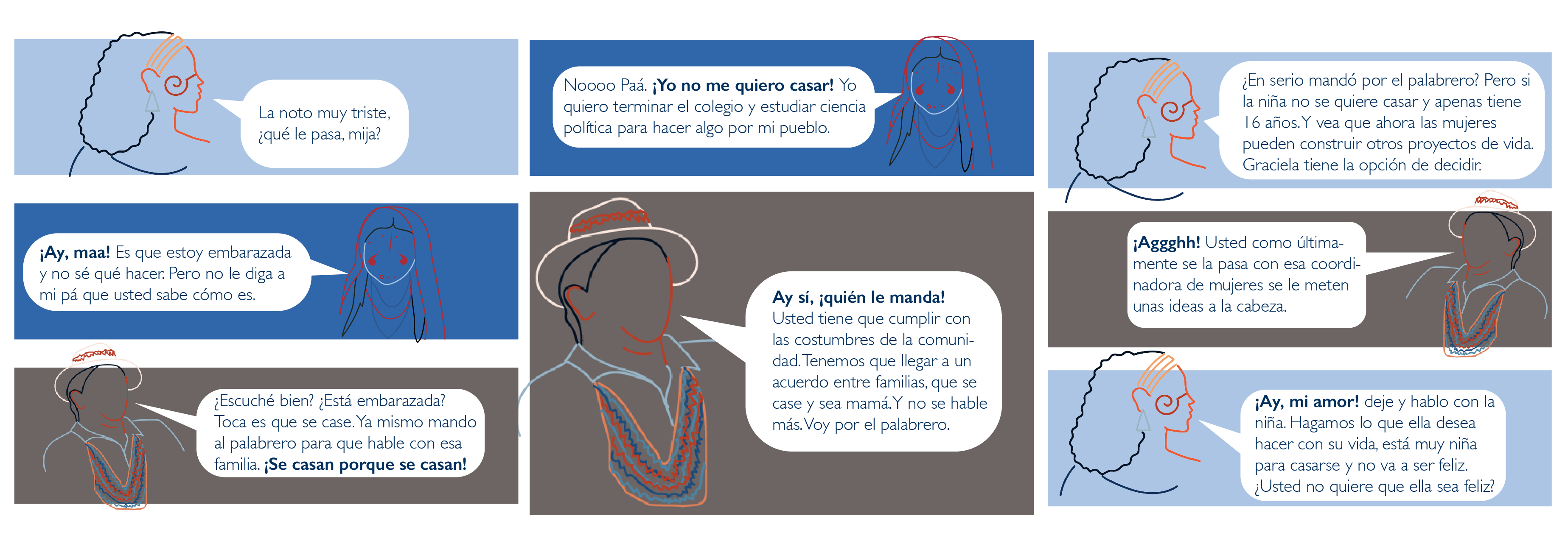

El embarazo en niñas y adolescentes es una problemática que tiene afectaciones para quienes son madres a temprana edad, entre estas la interrupción o no finalización de los estudios y el cambio en los proyectos de vida, lo que influye en las oportunidades e ingresos de estas mujeres a futuro. Todo esto promueve lo que se denomina la feminización de la pobreza que no es otra cosa que la limitación en las oportunidades, lo que reproduce el ciclo de pobreza y desigualdad. Es por esto que las condiciones de vulnerabilidad y pobreza son factores de riesgo asociados al embarazo adolescente en niñas y adolescentes (Banco Mundial, 2012).

En cuanto a la salud, las niñas y adolescentes tienen mayores riesgos en los embarazos y partos, así como afectaciones en su salud mental y emocional (Barradas, Guarín, Solyszko, Varela, 2022). Igualmente, el embarazo prematuro implica un alto riesgo para los recién nacidos, que con frecuencia son prematuros y tienen bajo peso.

En Colombia, los departamentos que registran mayores tasas de nacimiento de niñas entre los 10 y los 14 años son Guainía, Vichada y Caquetá. En cuanto a las adolescentes entre los 15 y los 19 años las mayores tasas se encuentran en Guainía, La Guajira y Magdalena.

Los embarazos adolescentes están determinados por múltiples factores (personales, sociales, contextuales, etc.), algunos relacionados con las inequidades de género y con las normas dominantes del género que sitúan a las niñas y a las mujeres en posición de subordinación. Este posicionamiento de las niñas y las mujeres en la sociedad hace que, además, estén expuestas a violencias basadas en género (VBG). De hecho, “en estas desigualdades subyacen relaciones obligadas, situaciones de abuso o violencia e inequidades intergeneracionales hacia las niñas y mujeres adolescentes, que pueden dejar de ser tenidas en cuenta en una sociedad con imaginarios que legitiman la violencia contra la mujer” (Profamilia, 2018, p. 3).

Los embarazos adolescentes están determinados por múltiples factores (personales, sociales, contextuales, etc.), algunos relacionados con las inequidades de género y con las normas dominantes del género que sitúan a las niñas y a las mujeres en posición de subordinación.

Con relación a imaginarios y creencias sobre roles tradicionales de género, sobresale la idea de que las mujeres “deben” ser madres, lo que limita socialmente el desarrollo de los proyectos de vida de niñas y adolescentes. Asimismo, existe la creencia de que la salud sexual y reproductiva debe estar a cargo de las mujeres, por lo que la planificación familiar se achaca de manera exclusiva a ellas eximiendo a los hombres, así como del rol que tienen en los embarazos adolescentes. Se suman las relaciones desiguales de poder entre hombres mayores y niñas o adolescentes. “El índice de paternidad adolescente es mucho menor que el de maternidad adolescente, lo que refleja que, en la mayoría de los casos, las adolescentes quedan embarazadas de hombres no adolescentes” (UNICEF, 2014, p.61).

Uno de los factores relacionados con el embarazo temprano de niñas y adolescentes son los matrimonios infantiles y uniones tempranas (MIUT), definidos como la unión formal o informal entre dos personas y en la cual las dos, o una de estas, es menor de 18 años. En el caso colombiano, el Código Civil permite que quienes tienen entre 14 y 18 años puedan realizar formalmente estas uniones con el aval de los padres del menor de edad. Este hecho representa un obstáculo para la erradicación de los MIUT como lo establecen las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

En Colombia, según la Encuesta de Demografía y Salud (ENDS, 2015), el 13.3% de las adolescentes entre los 15 y los 19 años están en matrimonios o uniones. En las zonas rurales esta cifra es del 21.5%, lo cual evidencia una realidad más crítica para las niñas y mujeres que allí habitan (DNP, 2019, p.p. 2-3).

En el caso colombiano, el Código Civil permite que quienes tienen entre 14 y 18 años puedan realizar formalmente estas uniones con el aval de los padres del menor de edad. Este hecho representa un obstáculo para la erradicación de los MIUT como lo establecen las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas tienen múltiples causas, entre las que se destacan las relaciones de poder desiguales, los imaginarios y estereotipos de género, las inequidades socioeconómicas y la ausencia de programas integrales para la sexualidad. Además, los MIUT traen consecuencias como los embarazos tempranos, la deserción escolar, la limitación en el desarrollo de los proyectos de vida de las mujeres, la reproducción de la pobreza y diferentes tipos de violencias basadas en género, como la violencia sexual (DNP, 20129, p.2).

Escuchar podcast “Derechos sexuales y reproductivos”Aunque en Colombia las mujeres y niñas representan más de la mitad de la población y muchas tienen su ciclo menstrual todos los meses, la menstruación es un tema que ha sido estigmatizado y que está rodeado de tabúes que sólo aumentan las brechas e inequidades de género. Adicionalmente, muchas mujeres enfrentan obstáculos para el desarrollo de su menstruación y lo que se denomina higiene menstrual, según la cual, las personas menstruantes1 deberían tener acceso a condiciones seguras e higiénicas en los espacios públicos y privados. En Colombia, por ejemplo, la disponibilidad de agua limpia y el acceso a toallas higiénicas o copas menstruales es limitado para muchas mujeres.

La salud y la higiene menstrual tampoco han sido prioritarias en términos de las políticas públicas diseñadas e implementadas. Sólo recientemente se ha comenzado a visibilizar estos temas debido a la presión de organizaciones feministas y de mujeres (Unicef, 2020, p.p. 9-12). Por eso, en 2018 la Corte Constitucional eliminó el IVA del 5% que se había impuesto en 2016 a las toallas higiénicas y los tampones. Luego, en 2021, la Corte nuevamente falló a favor de la salud menstrual y eximió a las copas menstruales de este impuesto argumentando el impacto desproporcionado que esta medida tenía sobre las mujeres, niñas y personas menstruantes (Gomez.,2022, septiembre 19) (El País, 2021, abril 21).

garantizar las condiciones para el desarrollo de menstruaciones seguras e higiénicas tiene relación directa con otros derechos humanos como el derecho a la educación y el derecho al agua y al saneamiento (Unicef, 2020 p.10).

Todo lo anterior evidencia que garantizar las condiciones para el desarrollo de menstruaciones seguras e higiénicas tiene relación directa con otros derechos humanos como el derecho a la educación y el derecho al agua y al saneamiento (Unicef, 2020 p.10). Asimismo, promover y garantizar la salud e higiene menstrual de niñas, mujeres y personas menstruantes, contribuye a la equidad de género y al empoderamiento de niñas y mujeres, ya que pueden tener una vida digna y libre de estigmas y prejuicios. Es común, por ejemplo, la deserción escolar cuando las niñas no pueden acceder a los elementos adecuados para su salud menstrual. Igualmente, se afecta el derecho a la salud cuando las personas no reciben atención médica para sus dolencias menstruales.

Ver Fanzine sobre “Derechos sexuales y reproductivos”Otro de los ejes de los derechos sexuales y reproductivos es la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). En el año 2022, la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo histórico para las niñas, mujeres y personas en capacidad de gestar, tras la demanda hecha por el movimiento feminista Causa Justa. La Corte despenalizó la IVE hasta la semana 24 de gestación. Antes de este fallo, el embarazo podía interrumpirse sólo bajo tres causales: en caso de que el embarazo representara un riesgo para la salud o la vida de la mujer, cuando había malformación en el feto y cuando los embarazos eran producto de abuso sexual o incesto. Actualmente, estas tres causales aplican para realizar la IVE después de la semana 24.

La decisión de la Corte representa un avance en temas de equidad de género y de garantía de derechos. Para las activistas de Causa Justa “el aborto como derecho es un tema de justicia social. Las mujeres que no tienen acceso a un procedimiento seguro, a información completa y verídica, suelen ser las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social”. Esta despenalización también implica trasladar a la práctica el lema feminista: “lo personal es político”, dado que se le reconoce y otorga a las mujeres y personas gestantes la posibilidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

Pese a todas estas ganancias en término de derechos, la implementación de la despenalización de la IVE ha tenido obstáculos. Los estigmas en el sistema de salud persisten, además del desconocimiento del marco legal vigente y su interpretación, lo que contribuye a que la prestación del servicio no sea de manera segura, oportuna y accesible. Las mujeres más afectadas por estas fallas son las niñas, adolescentes, migrantes, miembros de comunidades étnicas o provenientes de zonas rurales (Uniandes, 2023 febrero 16).

En el año 2022, la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo histórico para las niñas, mujeres y personas en capacidad de gestar, tras la demanda hecha por el movimiento feminista Causa Justa. La Corte despenalizó la IVE hasta la semana 24 de gestación.

Entre los aspectos positivos se destaca el aumento en el número de mujeres que acuden a buscar información y asesoría sobre cómo realizar la interrupción voluntaria del embarazo, así como de las que acceden a este procedimiento a través de las EPS. Todo esto revela que las mujeres están buscando estar mejor informadas sobre la IVE y que quienes están accediendo a este procedimiento lo hacen en condiciones seguras y confiables.

Uno de los puntos más controversiales en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, resultó ser la propuesta de formular una política pública de derechos sexuales y reproductivos. Primero, congresistas de la bancada del “comité provida” lograron que se eliminara el término derecho sexuales. Luego, las organizaciones feministas y de mujeres y población LGBTIQ+ reaccionaron, dado que, como se mencionó al inicio, los derechos sexuales deben estar conectados con los reproductivos. Finamente se decidió eliminar por completo el artículo que hacía referencia a los DSDR.

Y aunque lo que ocurrió no representa un retroceso en los derechos deja una deuda en la actualización de esta política pública, que necesita incorporar directrices de acuerdo con la Sentencia C-055 que despenalizó el aborto hasta la semana 24.

Si bien en los últimos años, como fruto de los reclamos y exigencias del movimiento feminista, de mujeres y LGBTIQ+, se han dado avances, aún siguen existiendo obstáculos para el desarrollo efectivo y seguro de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas niñas, mujeres y personas menstruantes y gestantes continúan enfrentando barreras que limitan la realización de sus proyectos de vida y, en últimas, su empoderamiento.

Si bien en los últimos años, como fruto de los reclamos y exigencias del movimiento feminista, de mujeres y LGBTIQ+, se han dado avances, aún siguen existiendo obstáculos para el desarrollo efectivo y seguro de los derechos sexuales y reproductivos.