Durante las últimas décadas, en América Latina, las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral, lo que les ha dado mayor autonomía económica y ha promovido la consolidación de sociedades más equitativas. La tasa de participación laboral de las mujeres mayores de 15 años en la región pasó de 41,3% a comienzos de los 90, a 53,3% en 2022[1]. Pese a estos avances, las inequidades de género en el mercado laboral persisten debido a múltiples factores: los prejuicios y estereotipos sobre normas de género relacionados con la división sexual del trabajo, la carga de labores de cuidado no remuneradas o las brechas en el acceso a educación superior, entre otros. En Colombia, las mujeres dedican, en promedio, cuatro horas y 38 minutos más que los hombres al trabajo no remunerado.[2] Y, en 2023, la tasa global de participación[3] fue de 76,1 % en los hombres y 52,6% en las mujeres. La tasa de desempleo, por su parte, representó el 9,1% en hombres y el 14,1 % en mujeres[4].

Ver fanzine sobre Segmentación laboralLas desigualdades de género en el mercado laboral están ligadas a un sistema de creencias patriarcal que les asigna a los hombres y a las mujeres determinados roles y crea una división sexual del trabajo. Esto genera una segmentación laboral en la que las mujeres desempeñan mayoritariamente unas ocupaciones y los hombres otras.[5] Estas creencias y prejuicios se manifiestan y reproducen en las instituciones, el Estado y la sociedad, agudizando las brechas de género que ya existen.

Ver historia sobre Economía del cuidadoLa división sexual del trabajo les asigna a las mujeres el trabajo reproductivo; es decir, las labores domésticas y de cuidado. Estas tareas han sido históricamente desarrolladas en el ámbito privado y sin remuneración, y solo recientemente se han reconocido como un trabajo. Sin embargo, siguen siendo poco valoradas social y económicamente, aun cuando se realizan de manera remunerada. Las mujeres enfrentan una sobrecarga de trabajo si se tienen en cuenta las horas dedicadas al trabajo remunerado, las labores domésticas y de cuidado no remuneradas. Esto se agudiza en situaciones como el embarazo y la maternidad donde, además, se ven expuestas a situaciones de despido o falta de acceso a licencias remuneradas y flexibilización en los horarios y carga laboral.[6]

Esta división ha implicado también una segmentación laboral en la que las mujeres se ubican, principalmente, en los sectores de comercio, alojamiento, educación y salud. En contraste, los hombres habitualmente desempeñan labores asociadas a algunos rasgos de la masculinidad hegemónica, como la fuerza física y lo racional, y ocupan, en mayor medida, trabajos en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM[7] (por sus siglas en inglés), y en construcción y en transporte. La participación laboral de las mujeres en estas áreas es minoritaria.[8] Los trabajos en áreas STEM suelen ser mejor remunerados que muchos de los oficios de las áreas ocupadas principalmente por las mujeres; en consecuencia, esta segmentación tiene implicaciones en las perspectivas, oportunidades y condiciones de vida de las mujeres y en la persistencia de brechas laborales en la sociedad[9].

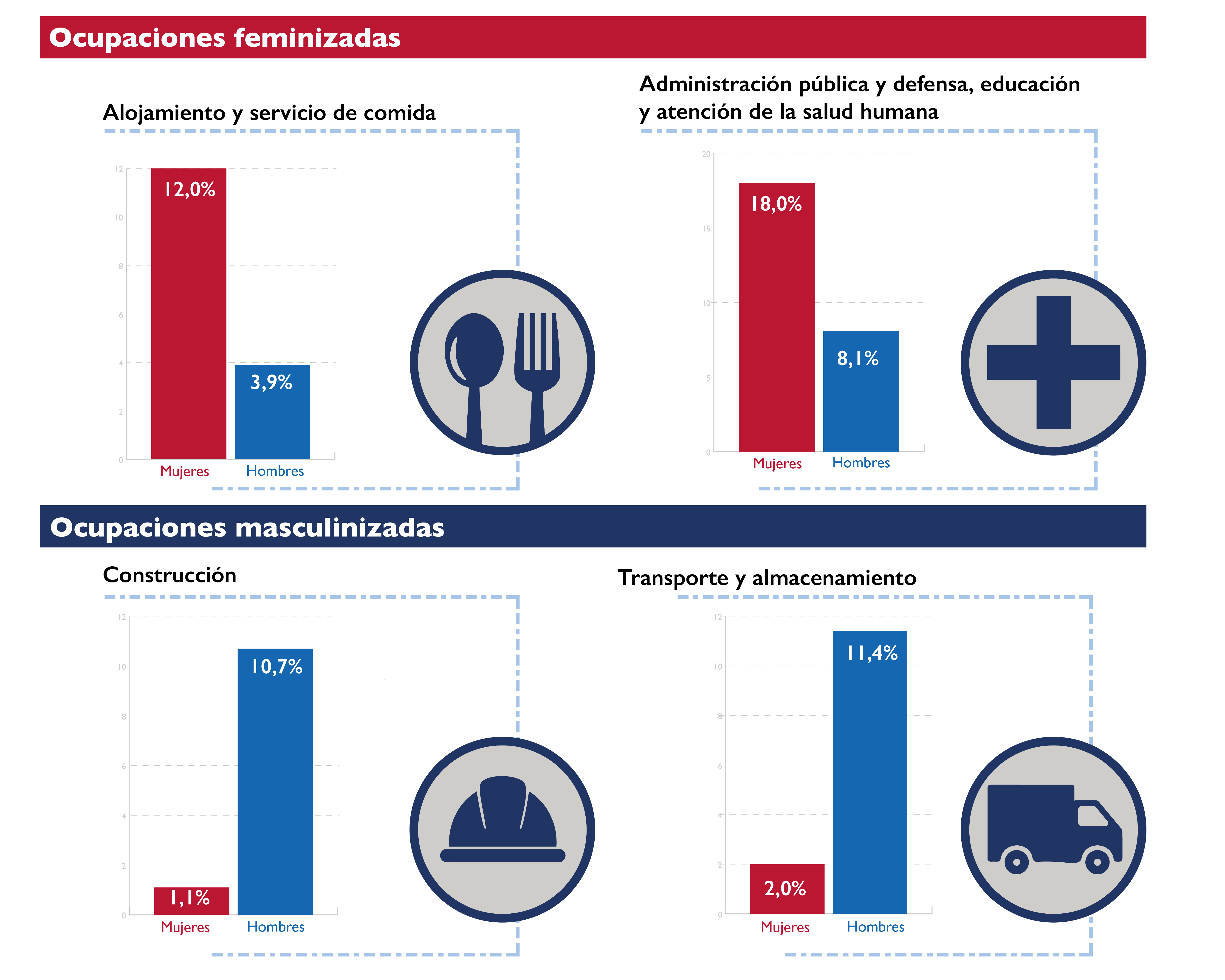

Los resultados de la Gran Encuesta de Integrada de Hogares (GEIH) evidencian la segregación y las diferencias por género según los sectores económicos. Las mujeres participaron, principalmente, en sectores de ocupaciones feminizadas como alojamiento y servicios de comida (12,0%), frente a un 3,9% de hombres en este sector; y administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, donde las mujeres tuvieron mayor participación (18,0%) que los hombres (8,1%). En contraste, en actividades masculinizadas como construcción (10,7%) y transporte y almacenamiento (11,4%), presentaron mayor participación los hombres, comparado con las mujeres (1,1% y 2,0% respectivamente)[10].

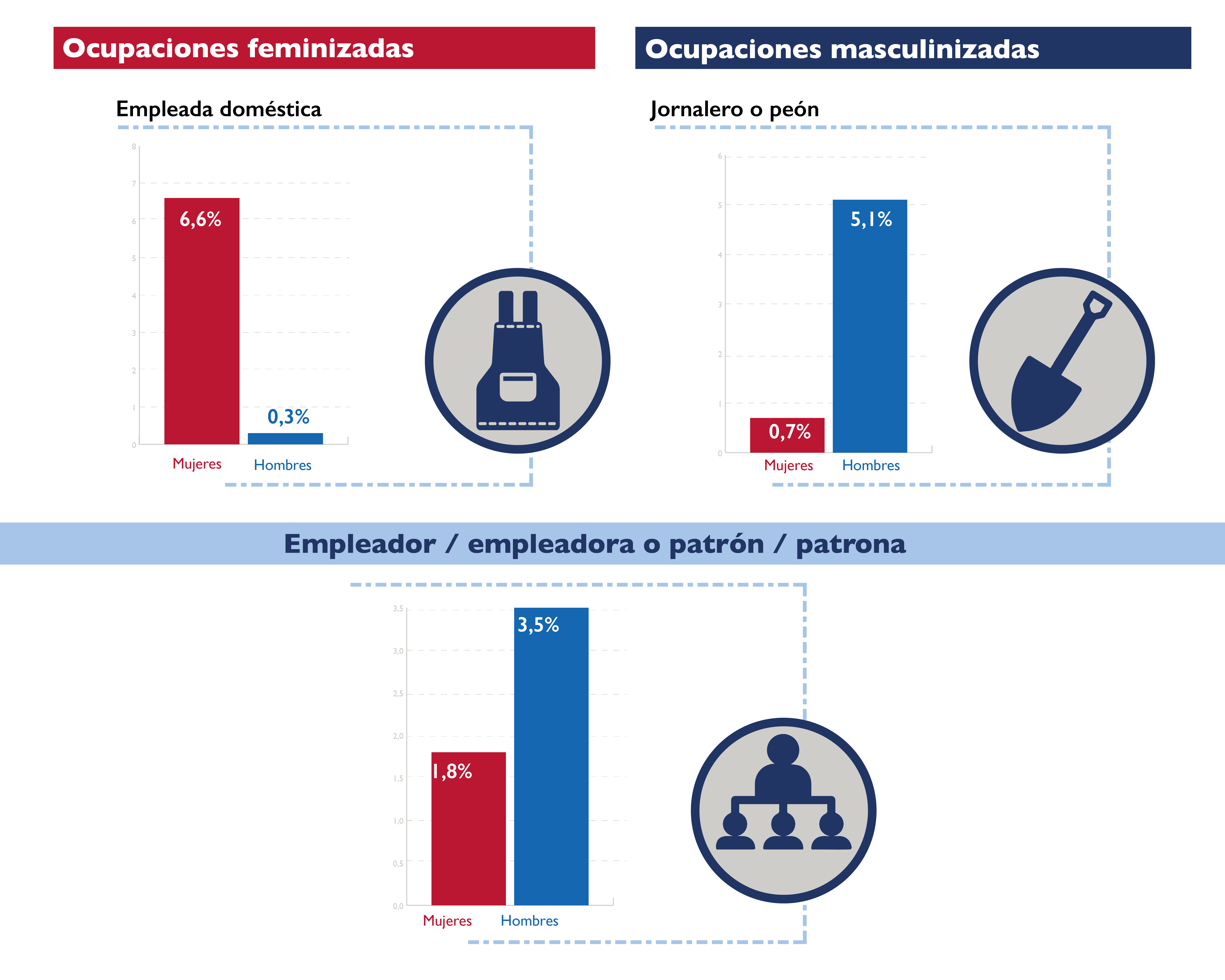

Otras ocupaciones feminizadas, como el empleo doméstico, las realizaron el 6,6% de las mujeres, frente al 0,3% de los hombres. En contraste, ocupaciones como jornalero o peón, correspondieron al 5,1% de los hombres y el 0,7% de las mujeres. La ocupación de empleador o empleadora, o patrón o patrona, estuvo representada por el 3,5% de los hombres y el 1,8% de las mujeres.[11]

Los datos evidencian que estas segmentaciones se dan desde la educación superior. En Colombia, para 2017, tan solo el 26% del total de investigadores e investigadoras en ingeniería eran mujeres.[12] Además, entre 2019 y 2022, se graduaron de maestrías y doctorados de áreas STEM, en promedio, 46% de hombres y 37% de mujeres, respectivamente[13]. Las desigualdades y segregaciones de género se profundizan y entrecruzan con otros factores como la edad, la identidad étnico-racial, la identidad de género, la orientación sexual y la condición socioeconómica, entre otros aspectos. Por ejemplo, las mujeres de la población afrodescendiente enfrentan las condiciones laborales más precarias y de trabajos informales, y son quienes presentan las mayores tasas de desempleo[14]. Según el DANE, "para el grupo de 25 años y más, en el que se espera que la mayoría de las personas haya alcanzado niveles de educación superior, el 68.5% de las personas afrocolombianas en estas edades no han logrado llegar a este nivel de formación".[15]

En cuanto a las condiciones de calidad de empleo, para 2021 las mujeres recibieron 6,3% menos ingresos mensuales promedio que los hombres. Estas brechas salariales son más acentuadas en las zonas rurales (28,4%) que en las urbanas (11%). De igual forma, las más afectadas por estas desigualdades en los ingresos son las mujeres negras, mulatas y afrodescendientes (20,4 %), seguidas de las indígenas (12,8%).

En 2011 se expidió la Ley 1496 que busca asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres eliminando cualquier forma de discriminación laboral y mecanismos para garantizar su efectividad en el sector público y privado. La normativa establece criterios para la valoración salarial, detallados en la Resolución 0970 de 2017 del Ministerio del Trabajo. Además, se implementan lineamientos para facilitar el acceso equitativo de las mujeres al empleo y reducir la brecha salarial que enfrentan en comparación con los hombres. A pesar de que han pasado más de las mujeres siguen enfrentándose a la precariedad de las condiciones y las oportunidades laborales.

Ver historia sobre Trabajo Doméstico y Derechos LaboralesEn conclusión, se han dado avances graduales en la participación de las mujeres en el mercado laboral del país. Sin embargo, siguen existiendo obstáculos para que ellas logren vincularse al mercado y para que los trabajos de cuidado no remunerados sean reconocidos, redistribuidos y valorados social y económicamente.

Las dificultades que encuentran las mujeres para vincularse al mercado laboral en condiciones justas y equitativas implican una limitación en su autonomía económica y proyección laboral y profesional, así como en el desarrollo de sus proyectos de vida.

Este panorama evidencia que las mujeres son las más afectadas por el desempleo y las precarias condiciones laborales en razón a sus condiciones de vulnerabilidad por cuenta de su identidad étnico-racial, su condición socioeconómica y su nivel educativo, entre otros. En contraste, la inserción laboral de las mujeres está relacionada con factores como los mayores niveles educativos, la disminución de las tasas de fecundidad, mayores ingresos, y avances en derechos políticos y sociales. Una apuesta por reducir las brechas laborales de género requiere garantizar y ampliar el acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva, y generar oportunidades de participación política de las mujeres.

[1] Gontero, S. & Vezza, E. Participación laboral de las mujeres en América Latina.: contribución al desarrollo económico y factores determinantes. Documentos de proyectos. (LC/TS.2023/88), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2023. p.7

[2] DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2020 – 2021. Bogotá. 2021. Obtenido de Enlace

[3] La tasa global de participación mide la relación porcentual entre la población que participa activamente en el mercado laboral y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja en efecto cuantas personas económicamente activas participan del mercado laboral.

[4] DANE. Boletín técnico. Mercado laboral según sexo. Trimestre móvil septiembre – noviembre 2023. Boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Colombia. 2023.

[5] PNUD. El mercado laboral femenino en América Latina: Análisis de sus Características por Estrato Social y Desafíos en Materia de Política Pública. 2018.

[6] ONU-Mujeres; DANE; CPEM (2020). Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia. Colombia.

[7] STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics, según las siglas en inglés.

[8] CEPAL. Oportunidades y desafíos de las mujeres en el futuro escenario del trabajo. Serie Asuntos de Género. 2019.

[9] ONU Mujeres (2020). Las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe. Montevideo. 2020.

[10] DANE. Boletín técnico. Mercado laboral según sexo. Trimestre móvil septiembre – noviembre 2023. Boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Colombia. 2023.

[11] DANE. Boletín técnico. Mercado laboral según sexo. Trimestre móvil septiembre – noviembre 2023. Boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Colombia. 2023.

[12] ONU Mujeres. Las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe. Montevideo. 2020. p.28.

[13] Pontificia Universidad Javeriana. En Colombia, menos del 50% de los graduados en maestrías y doctorados en áreas STEM son mujeres. 2023.

[14] DANE. Mercado laboral de los grupos étnico-raciales en Colombia antes y después de los confinamientos por el Covid-19. Notas del Consejo Asesor Técnico del Sistema (CASEN). 2023.

[15] DANE. Informes de Estadística sociodemográfica aplicada. Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el departamento de Antioquia. Número 8. Página. 24. 2021.

[16] DANE. Brecha salarial de género en Colombia - 2022. Colombia. 2022.